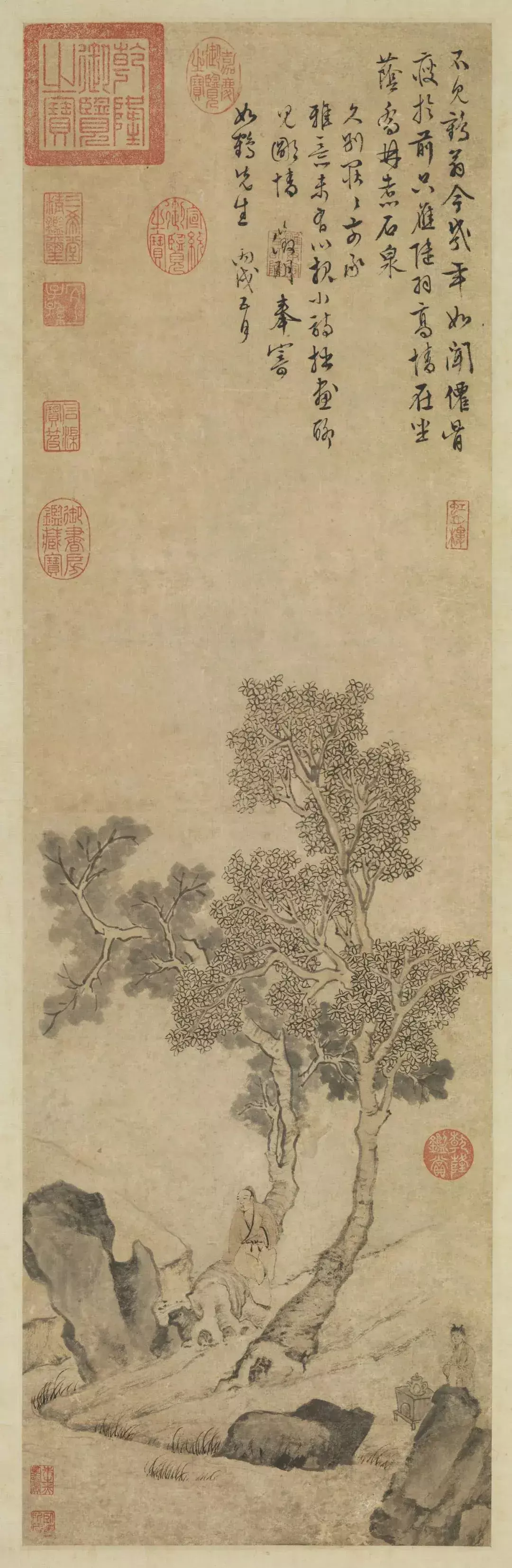

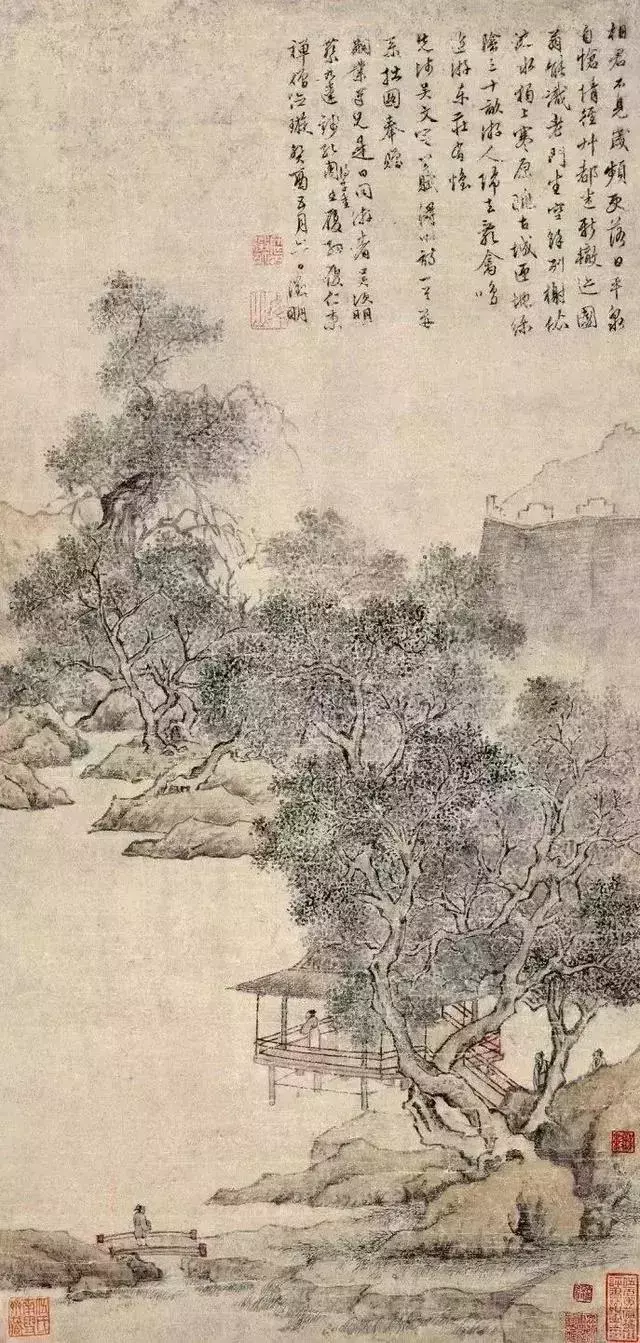

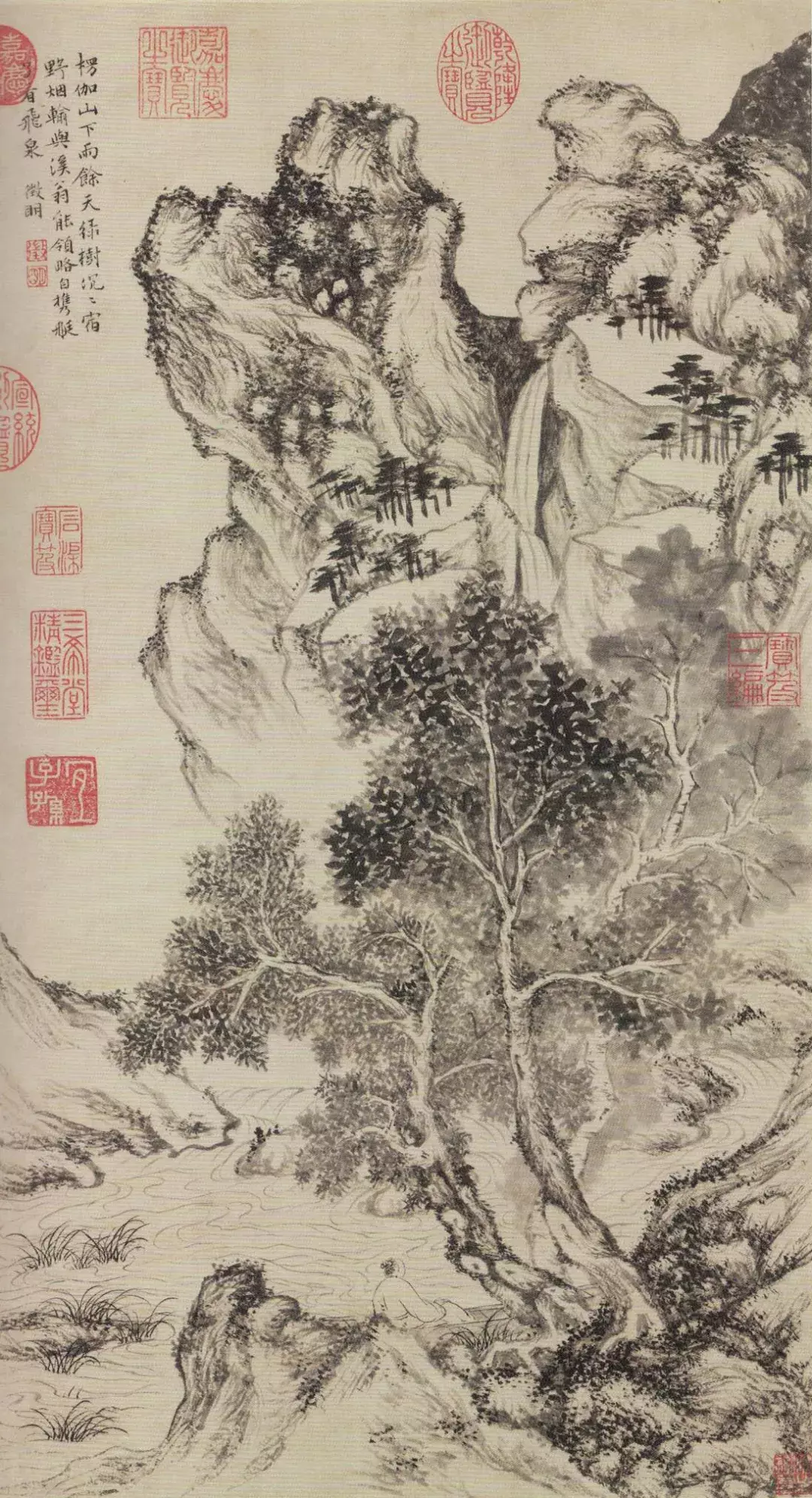

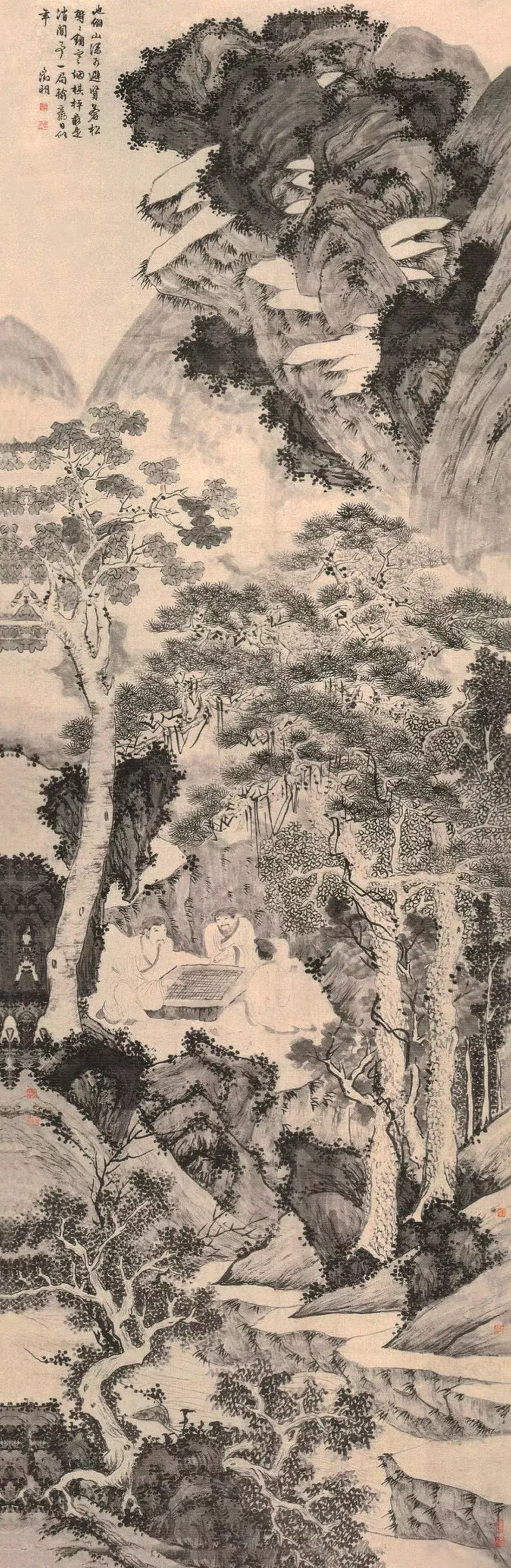

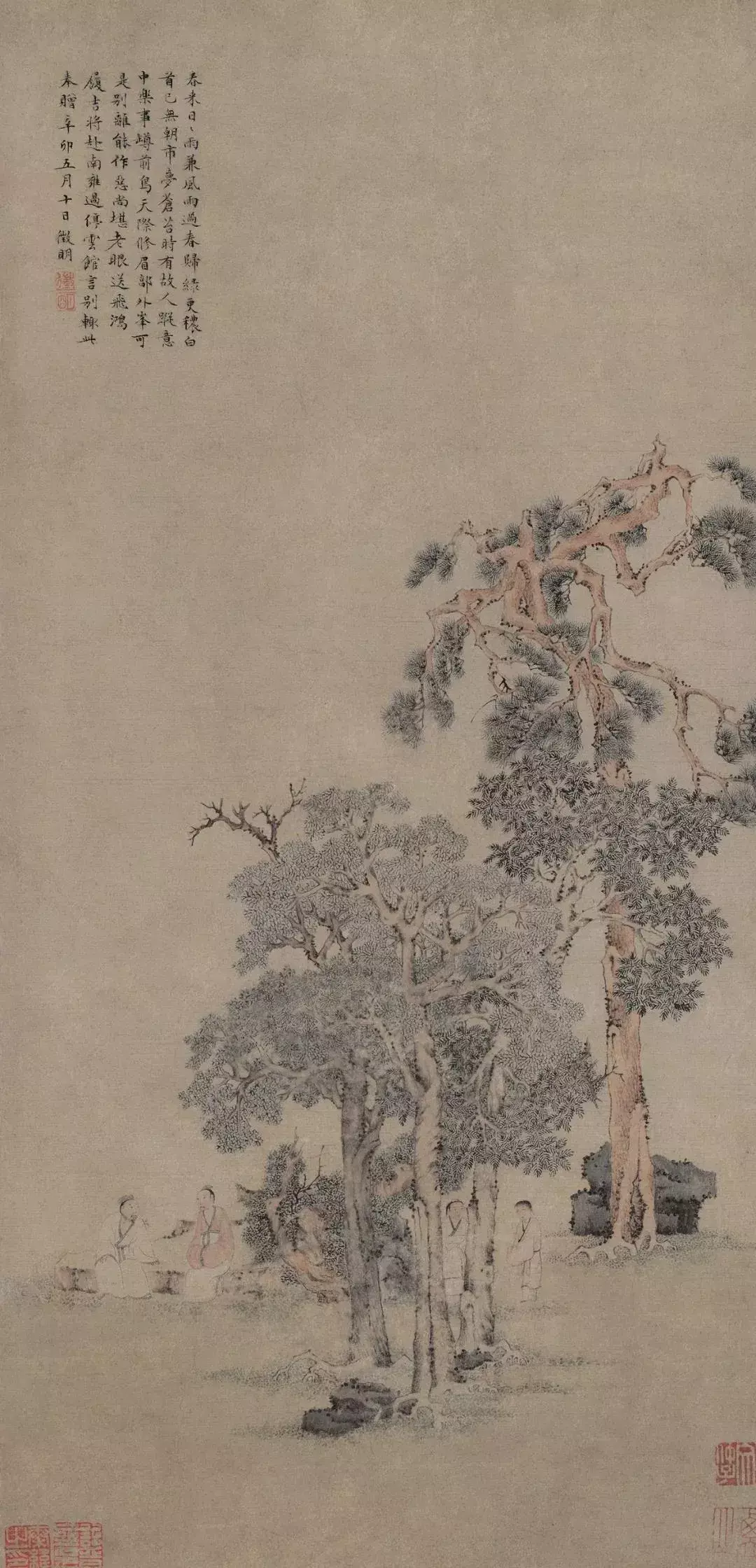

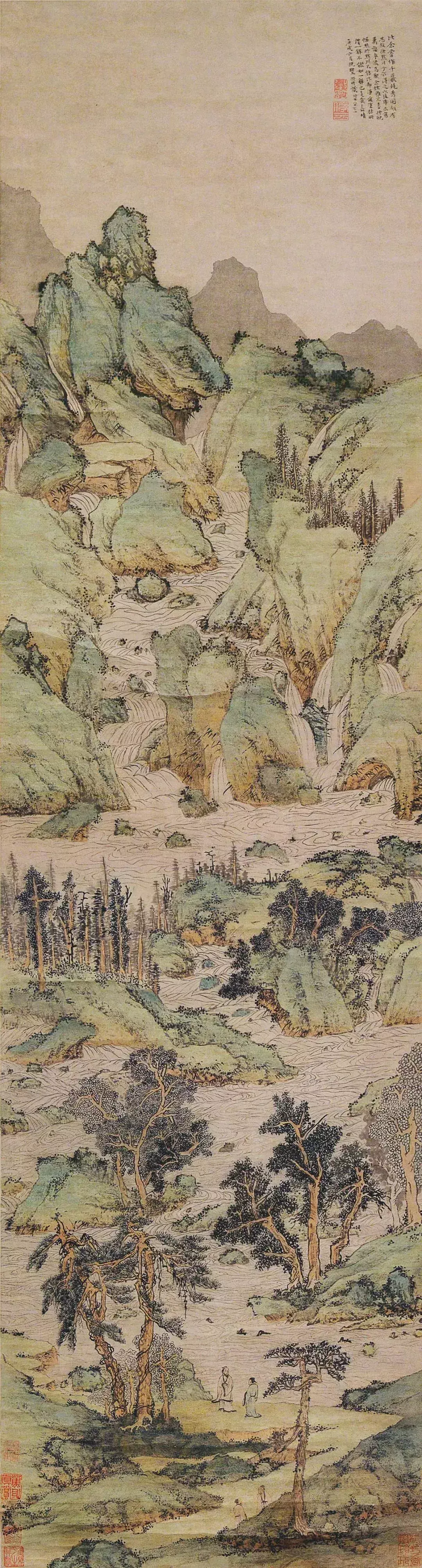

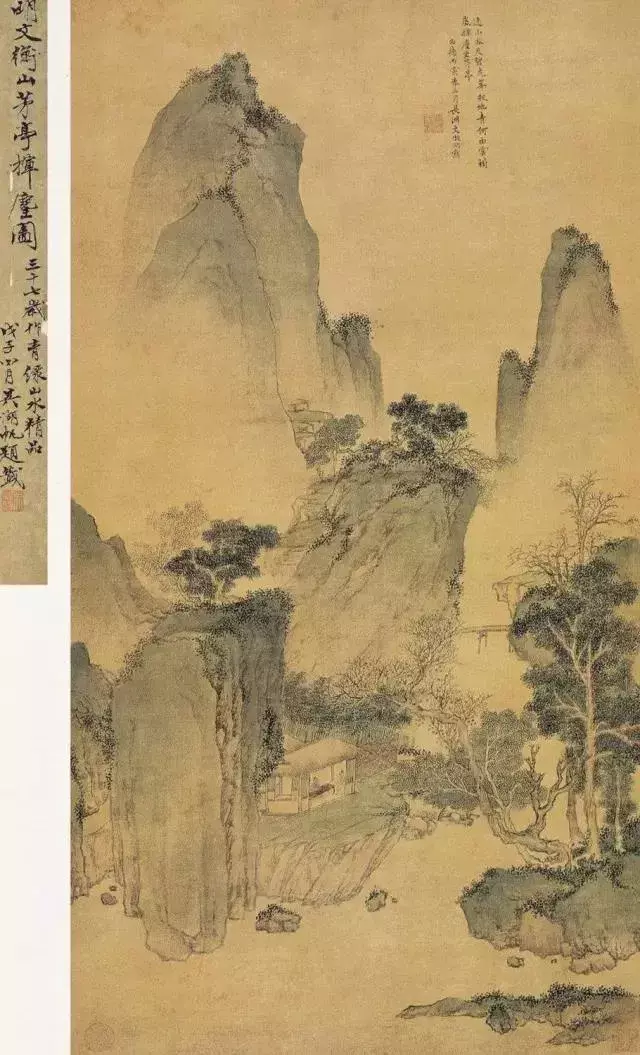

文徵明的山水画,是文人书房里的一场永不散场的雅集。他笔下的《绿荫长话图》中,两株古松虬曲如龙,树下二人对坐清谈,衣纹用游丝描勾勒,仿佛能听见茶盏相碰的脆响。这种“将生活场景凝固成画”的执念,让他的山水永远弥漫着茶香与墨香交织的烟火气——文人雅士们不是在画中游山玩水,而是在山水间摆开了一场持续五百年的精神茶会。

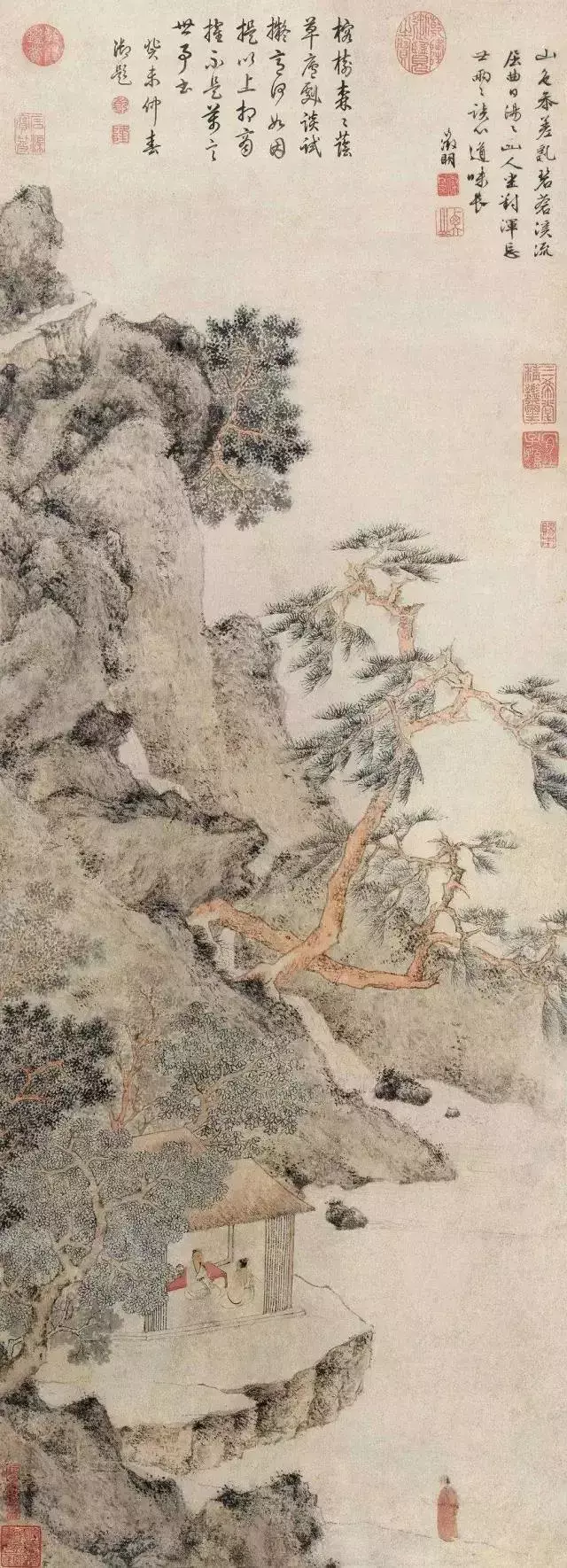

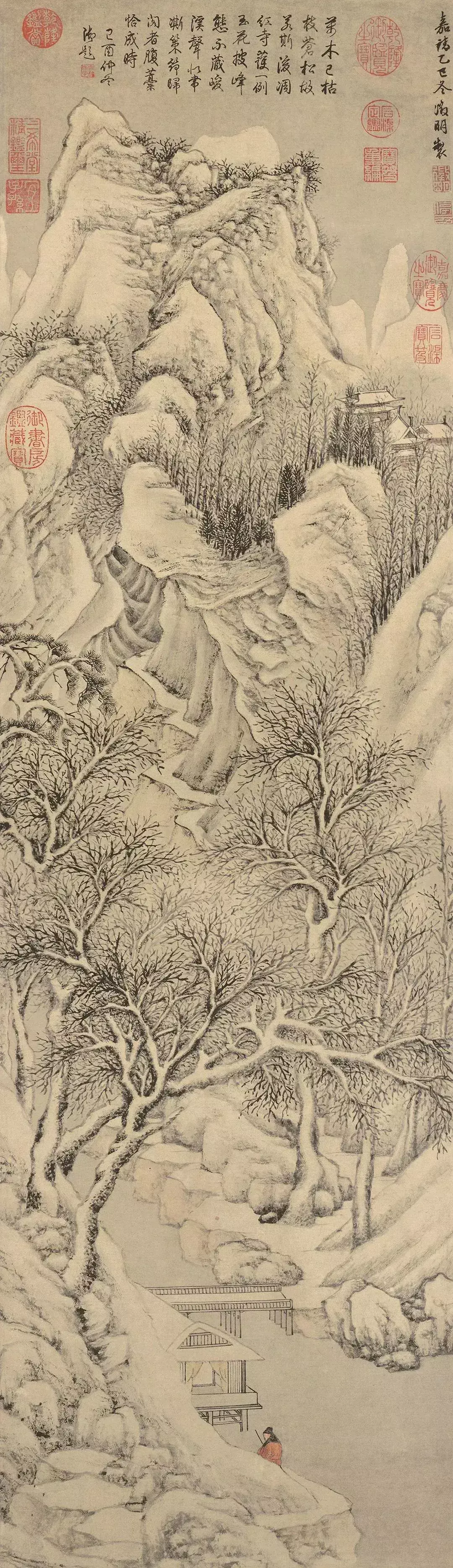

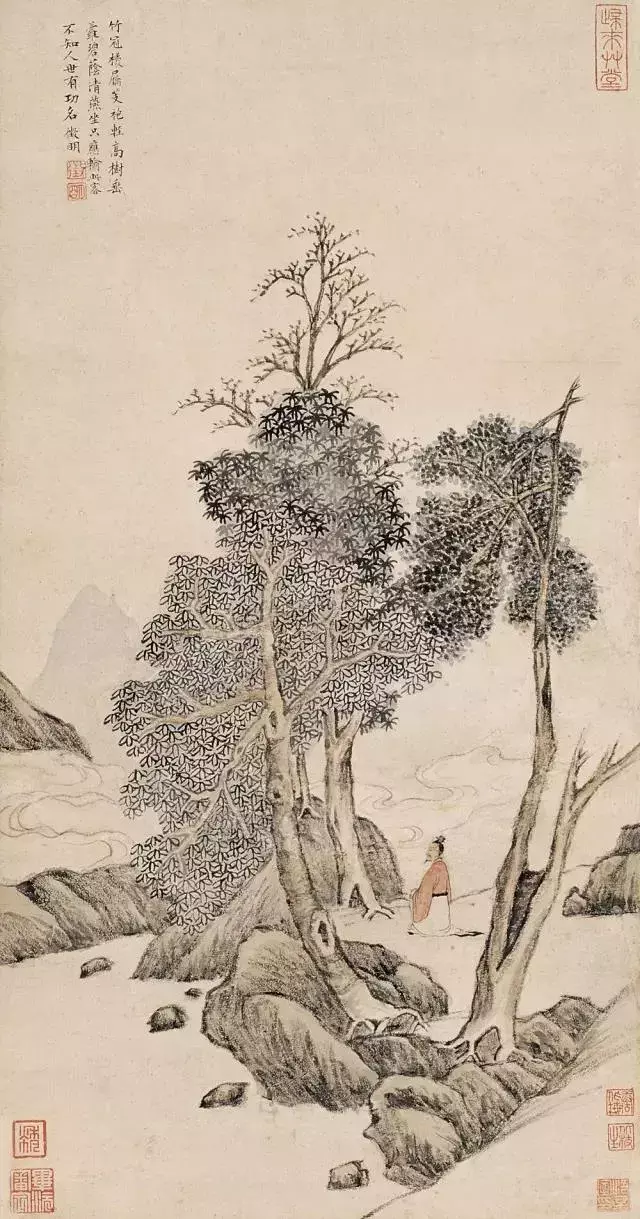

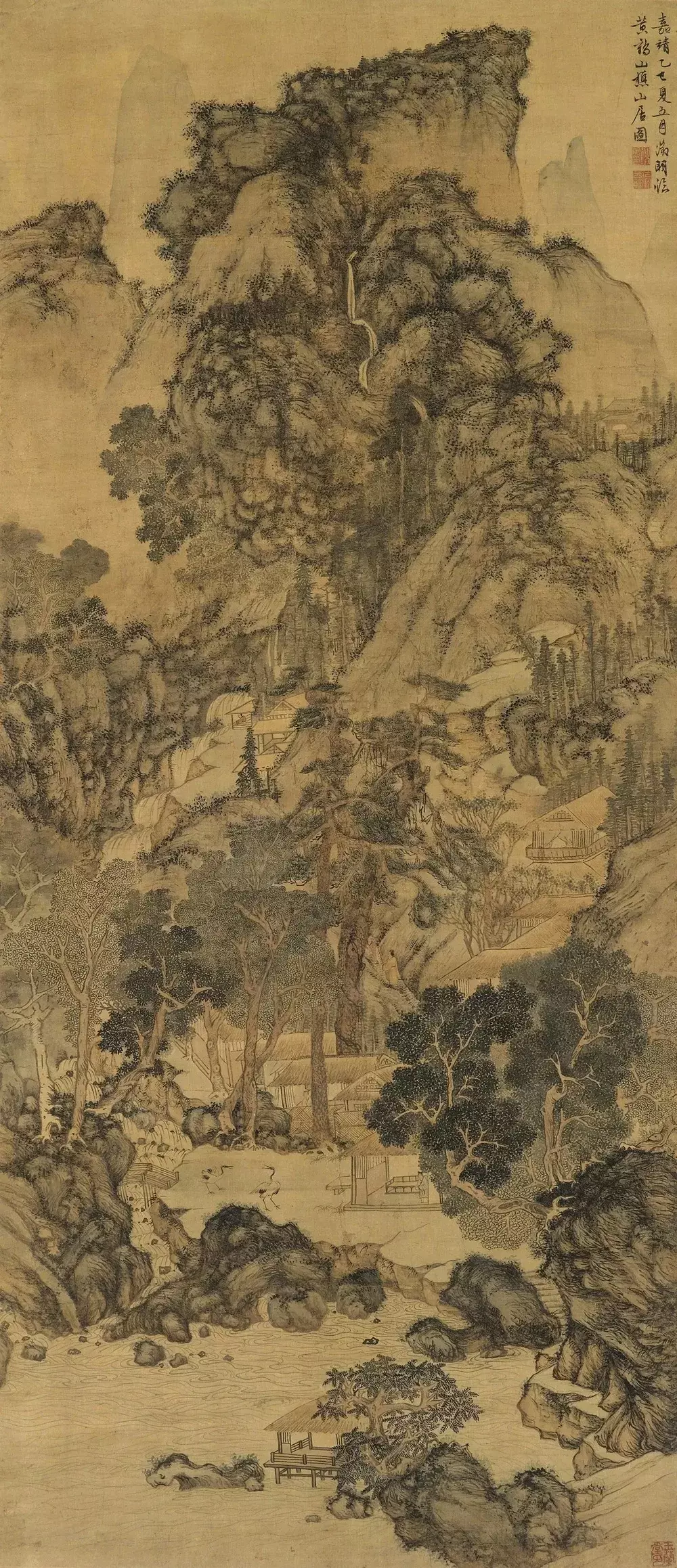

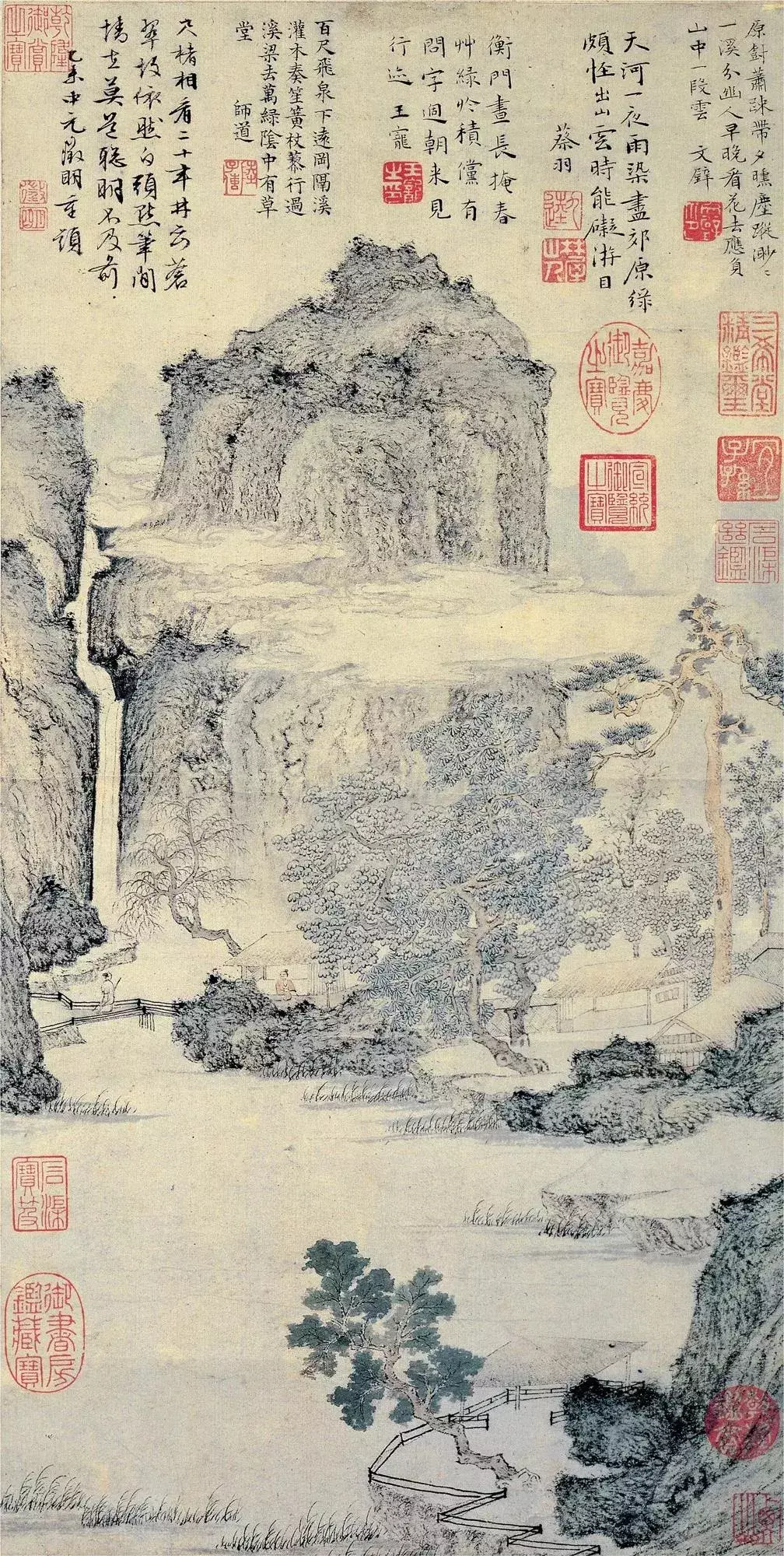

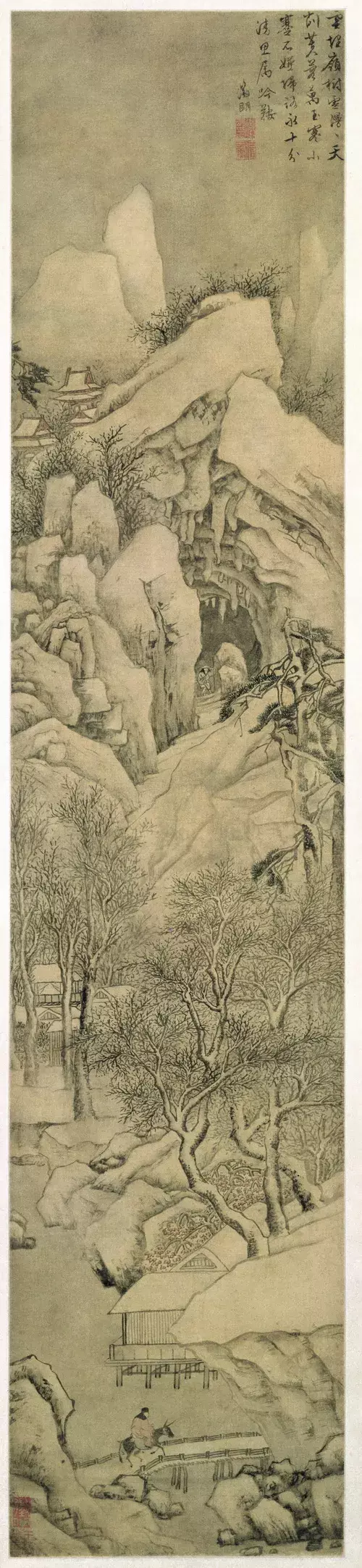

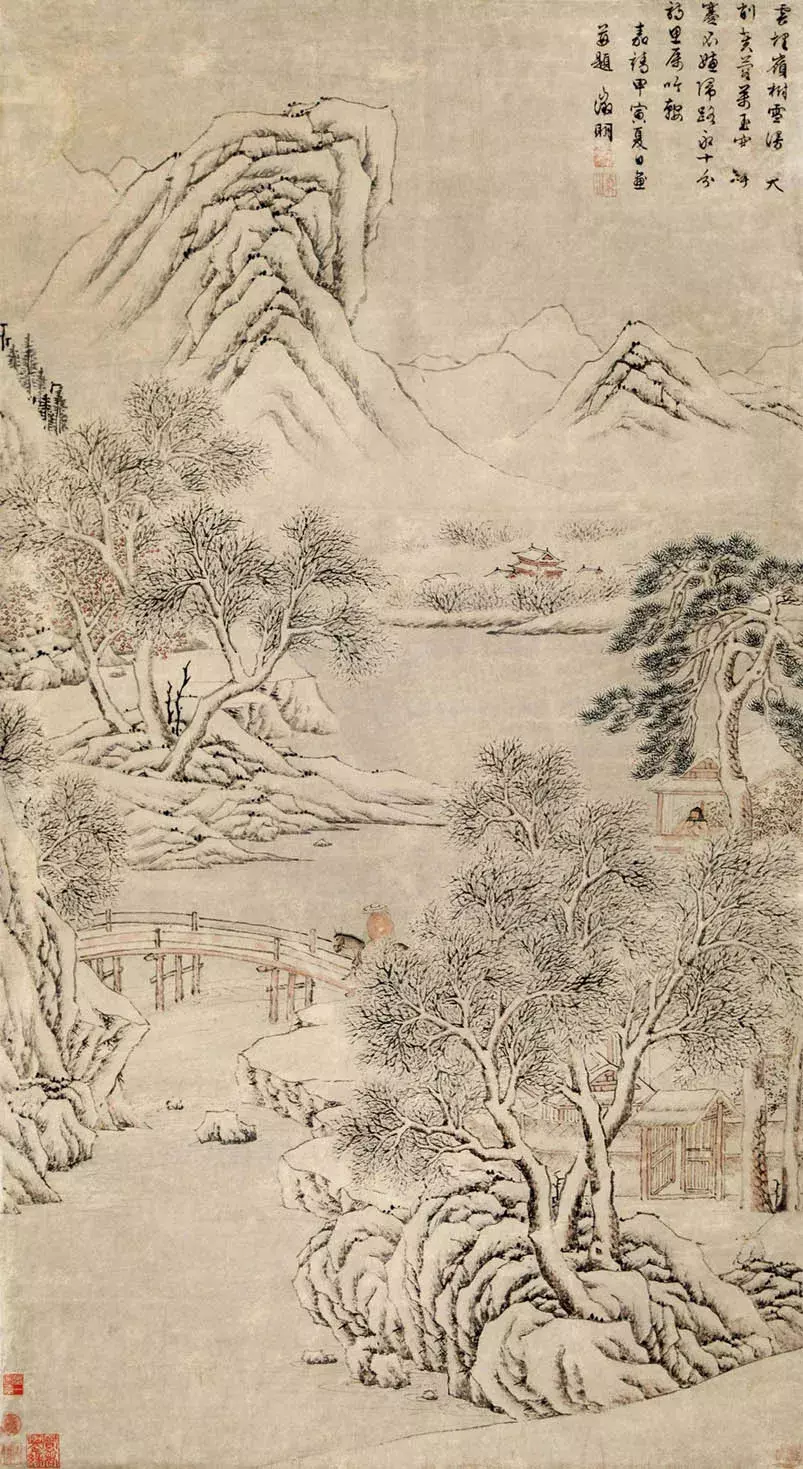

他最擅长的“细笔山水”,实则是用毛笔在宣纸上绣花。《真赏斋图》里,湖石假山以牛毛皴层层堆叠,梧桐叶用双钩填色法一片片描出,连石阶缝隙间的青苔都以淡墨点染。这种近乎偏执的工细,却因书法用笔的介入而充满金石气——他常以行草笔意勾画山石轮廓,让严谨的界画多了几分文人信笔挥洒的意趣。

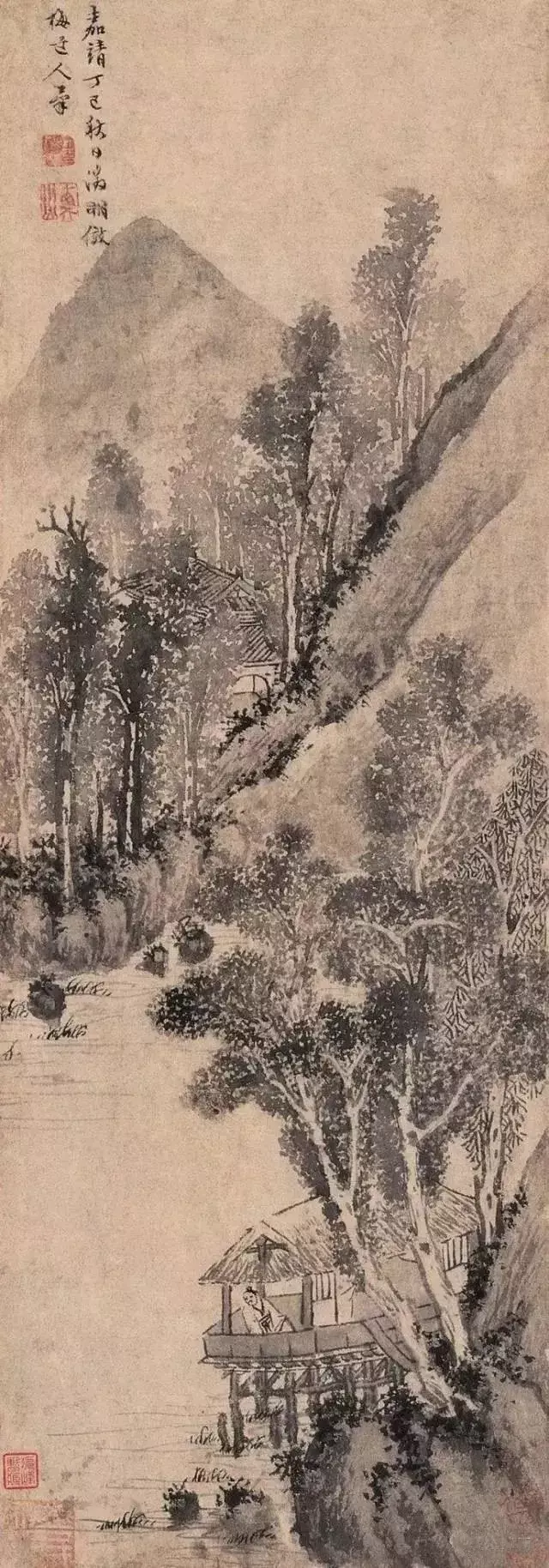

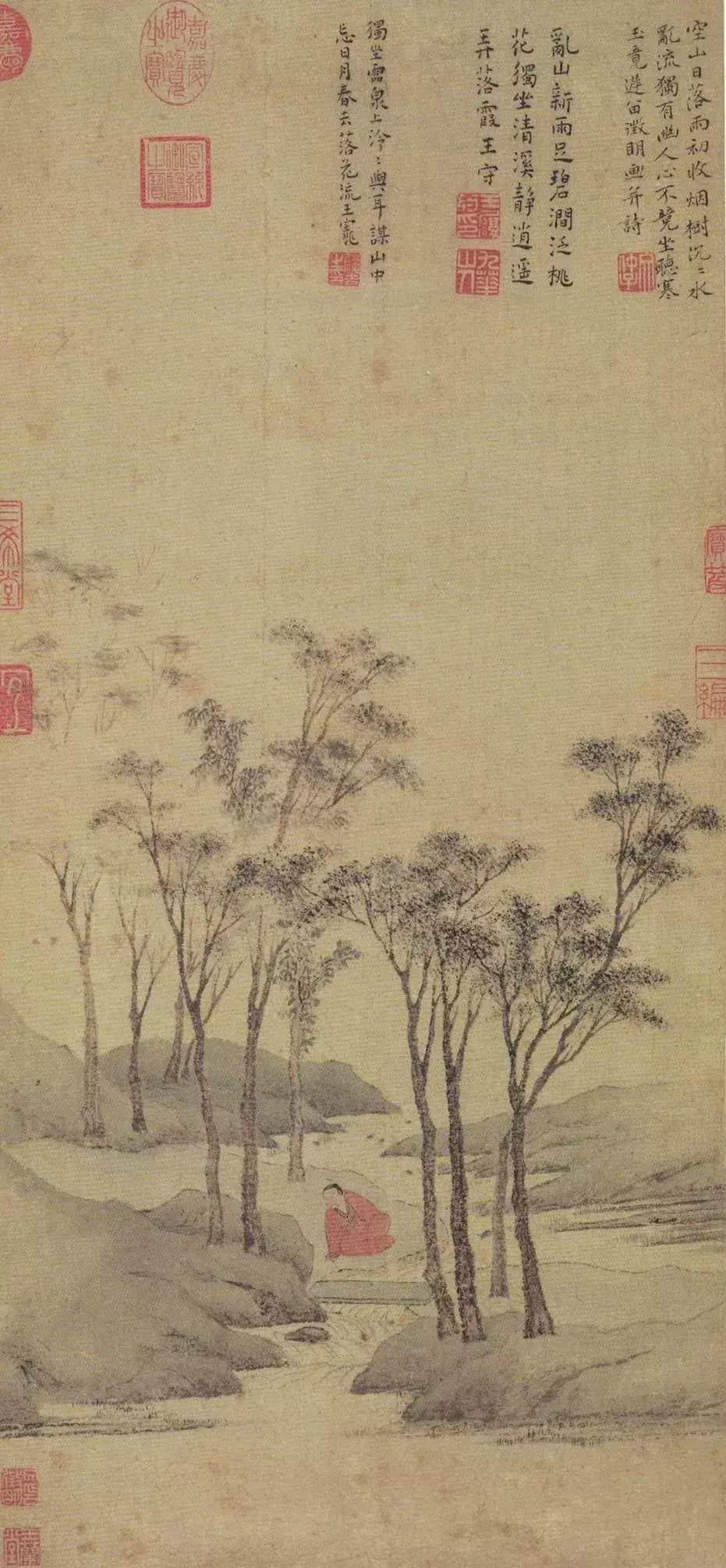

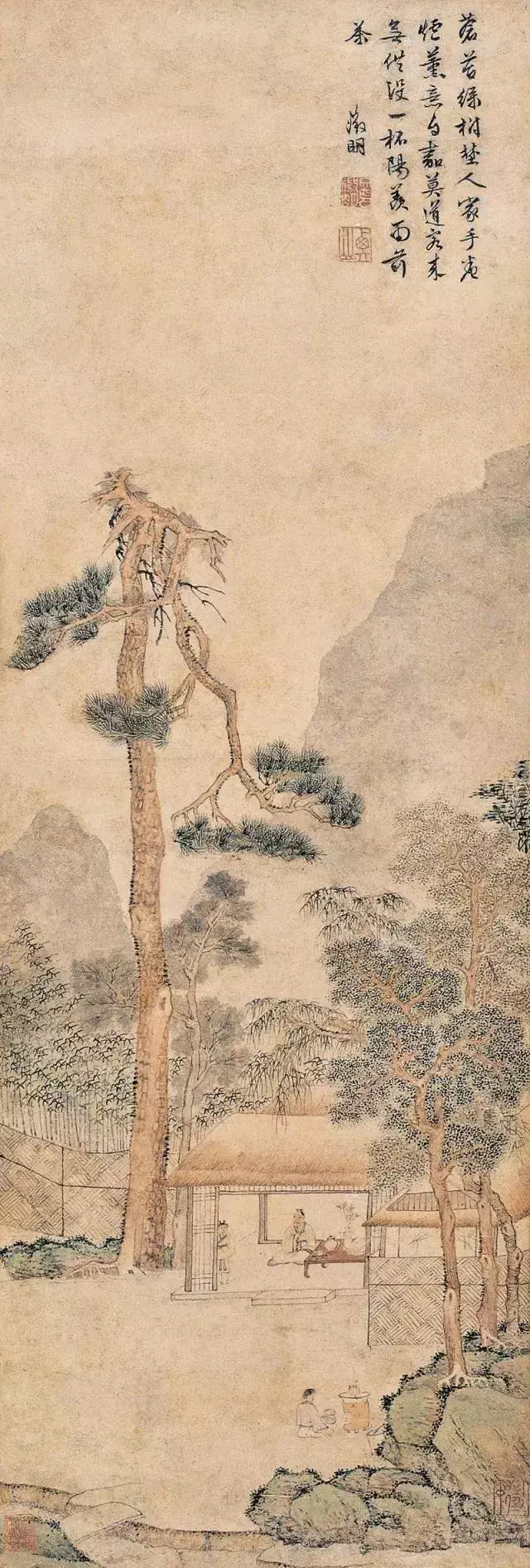

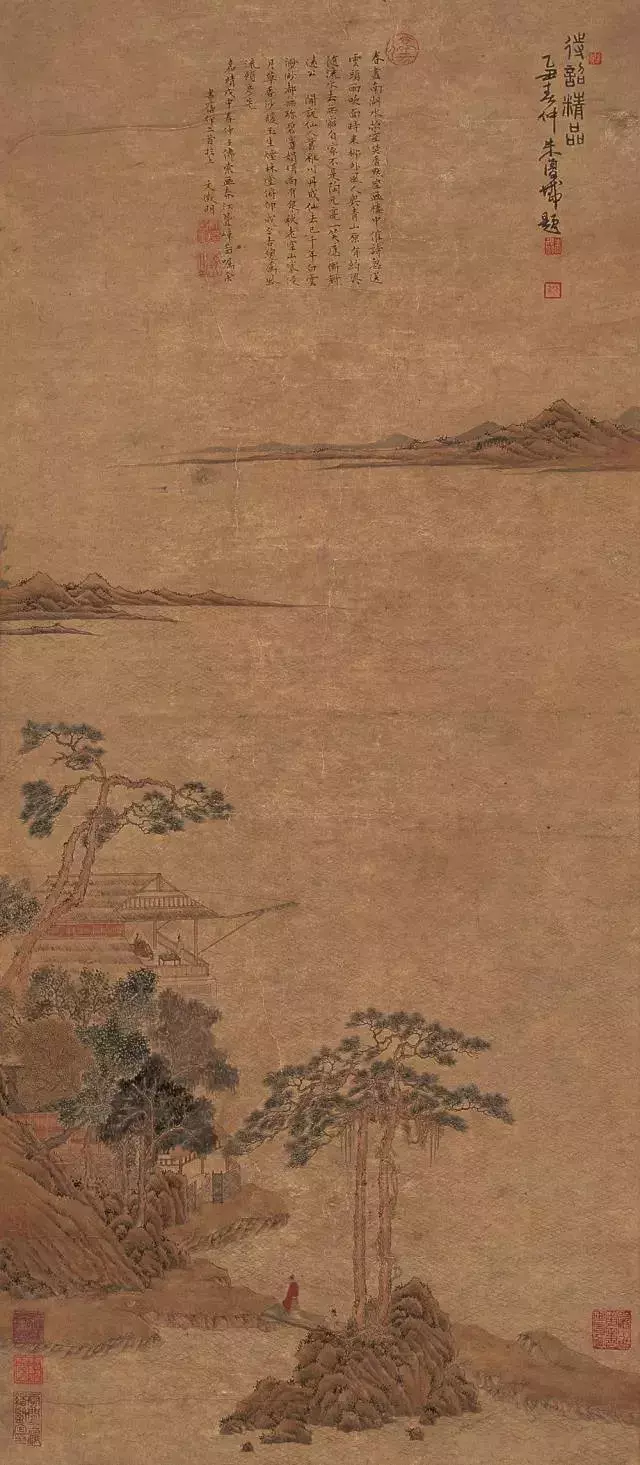

文徵明的“另类”在于,他让山水画成了文人生活的立体说明书。《品茶图》中,茅屋内茶具罗列,童子扇火煮水,窗外松风飒飒,将明代文人“焚香点茶,挂画插花”的四般闲事尽收画中。更妙的是《惠山茶会图》,八位高士沿山径而行,或持卷吟诗,或驻足观泉,将茶会从室内搬到山水间,让品茗这件事获得了天地为席的仪式感。

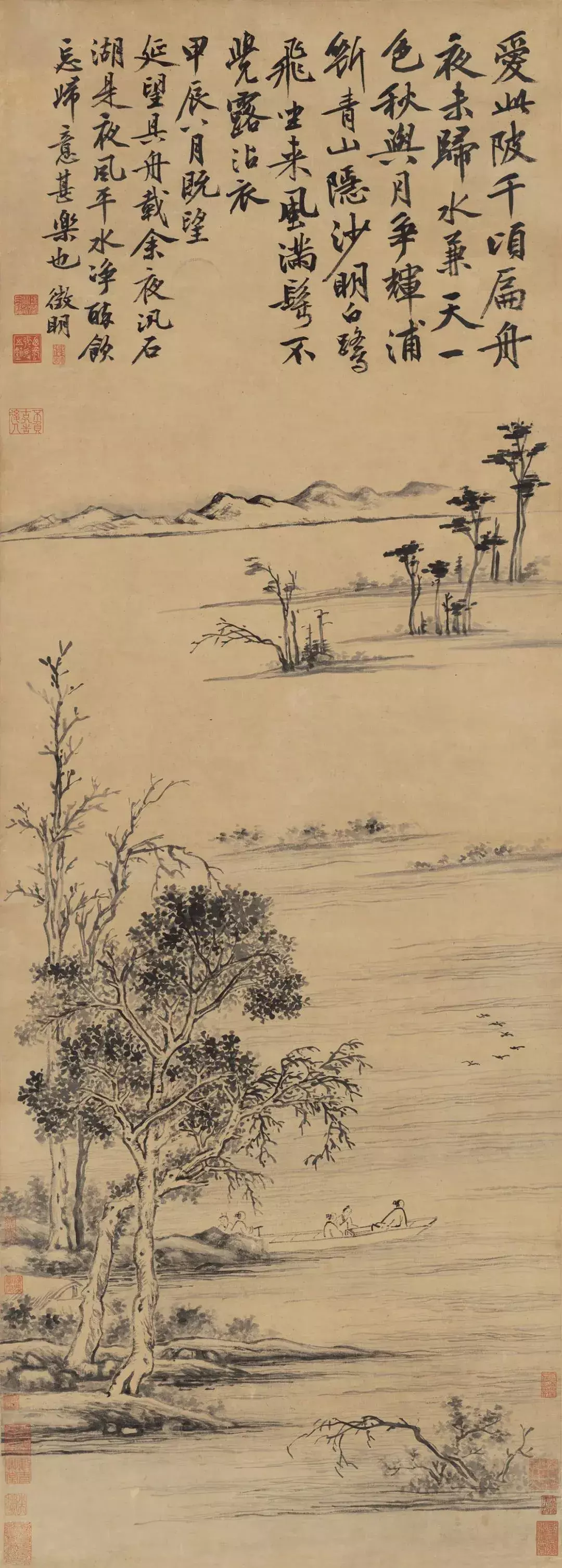

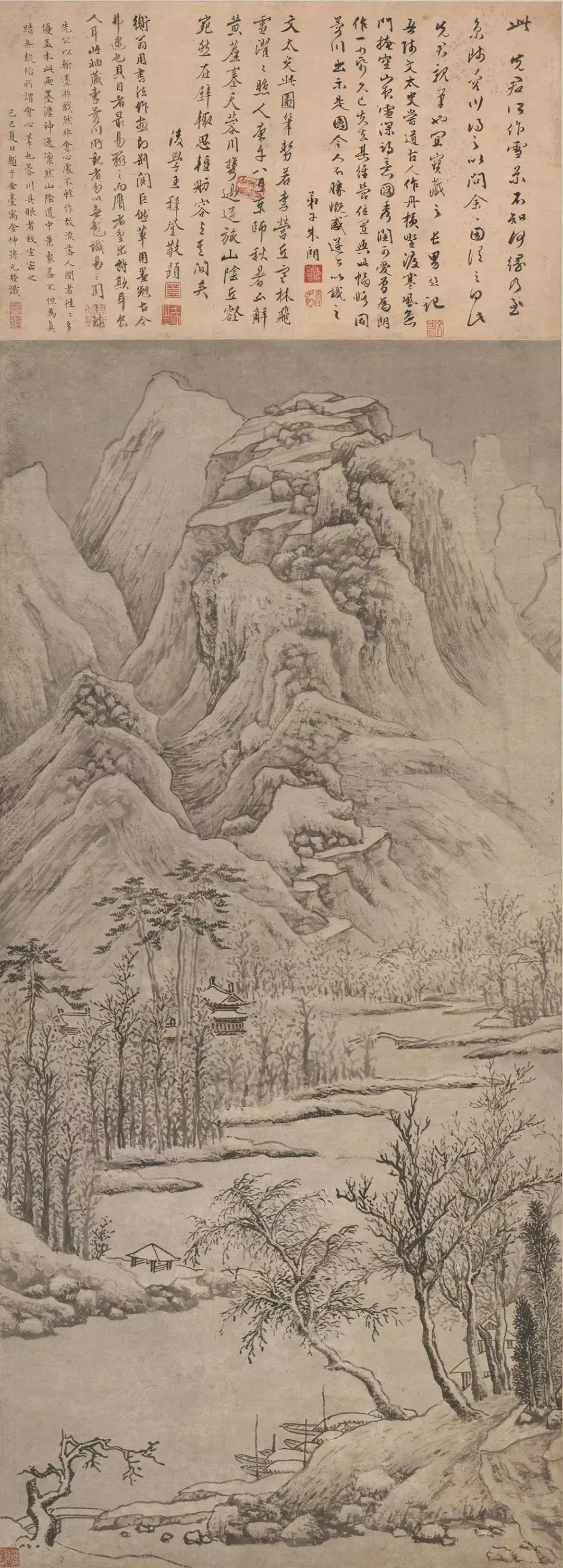

他甚至用山水画重构了文人记忆中的地理坐标。《石湖泛月图》以青绿设色描绘苏州石湖,湖中小舟轻摇,岸边茅亭隐现,将范成大笔下的“石湖烟水”具象化为可游可居的桃源。这种“以画为舆图”的创作,让山水画成了文人精神世界的GPS——观者循着画中路径,便能找到理想生活的入口。

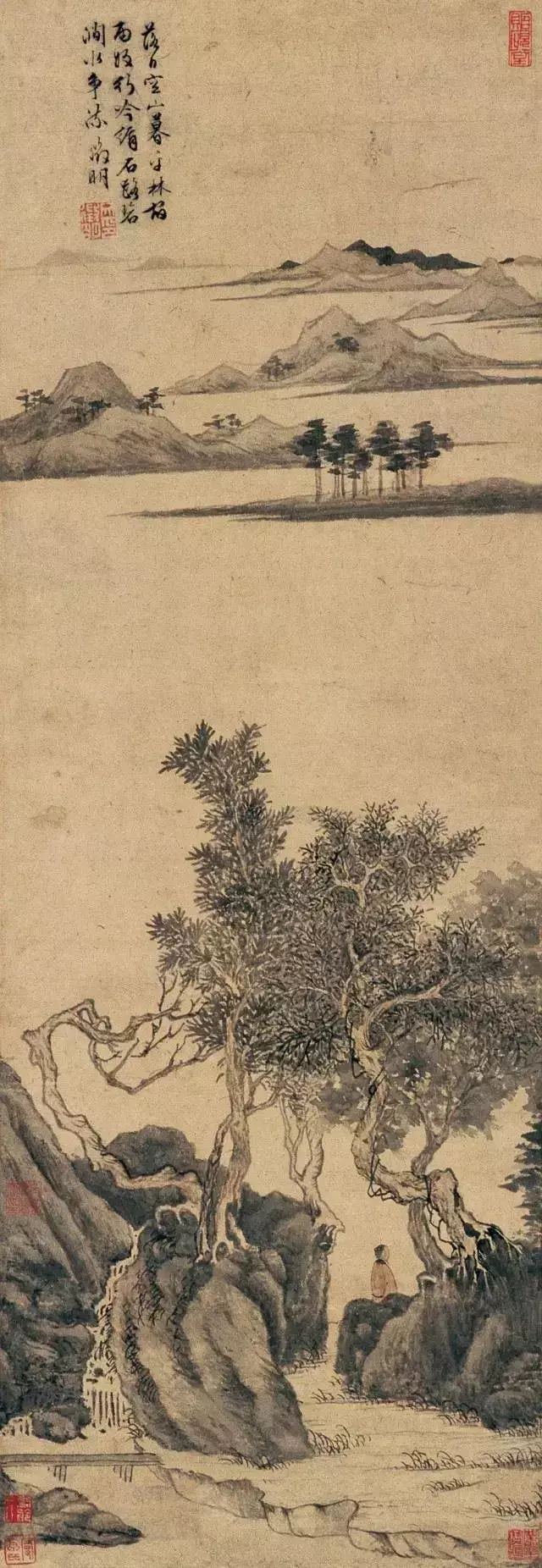

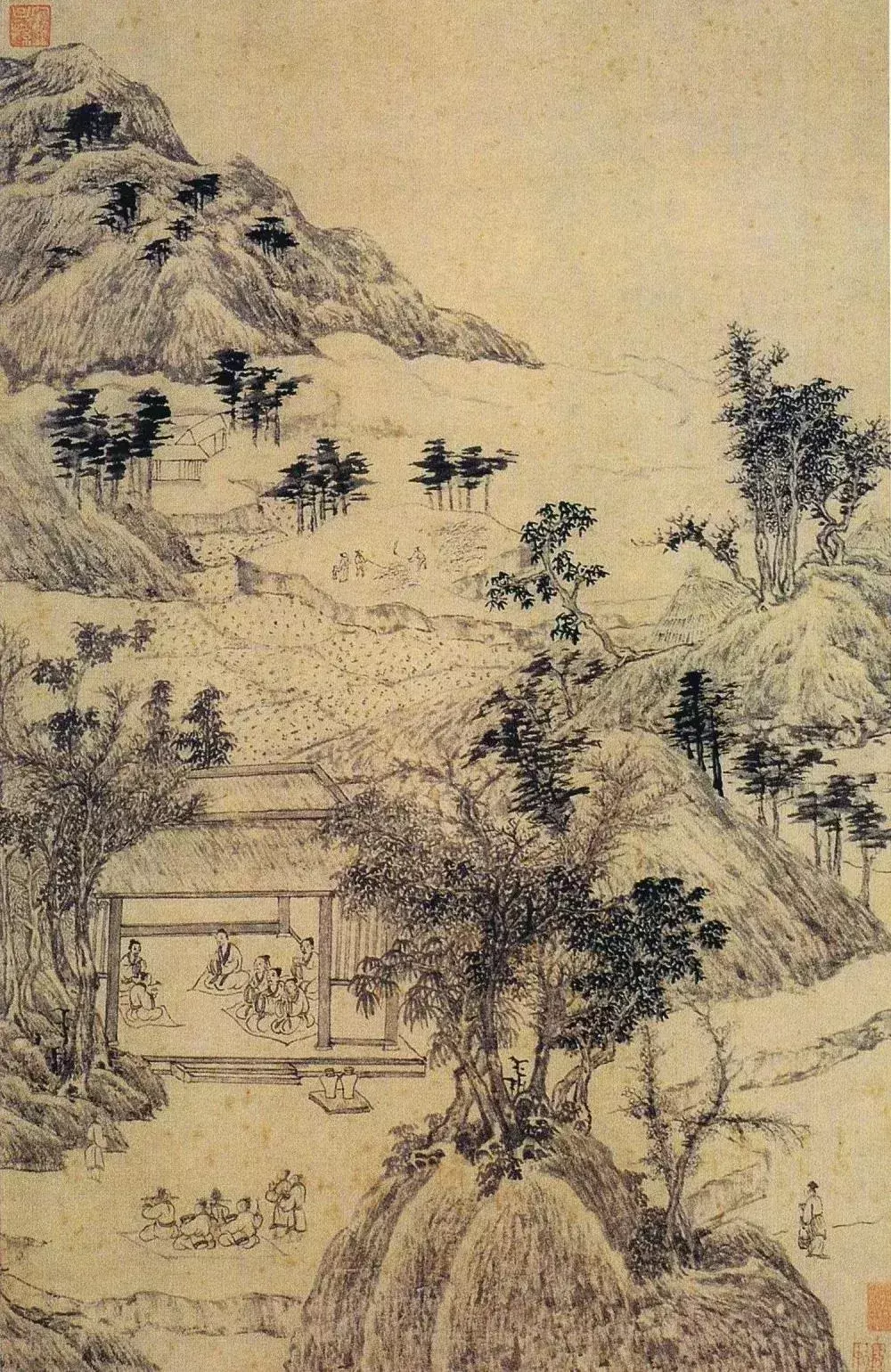

最颠覆传统的是,文徵明让山水画成了“动态纪录片”。《浒溪草堂图》中,他以俯视视角描绘友人别墅,屋内宾主对谈,屋外童仆忙碌,连溪边浣衣妇人的动作都定格在绢素之上。这种将瞬间凝固为永恒的笔法,让山水画突破了“可望不可即”的观赏模式,成为文人生活的全息投影。

当现代人凝视文徵明的山水,看到的不仅是青绿皴染的丘壑,更是一场持续五百年的文人雅集——画中人物永远在烹茶、观泉、论道,而画外的我们,正透过层层墨色,与那个时代的文人共享着同一片精神山水。

168配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。